卵巢癌--沉默的殺手

日期:2019-09-24 11:06:39

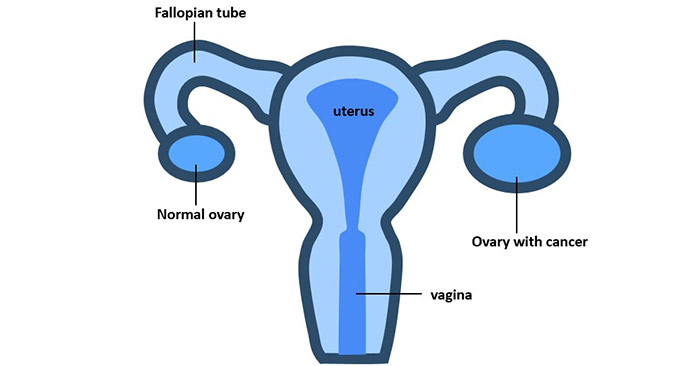

卵巢是產生卵子的女性生殖器官,卵巢癌是指發生在卵巢的癌變。它是由卵巢中的某些細胞異常地,不可控制的繁殖所引起的腫瘤。卵巢癌是常見的女性生殖系統腫瘤,發病率高,僅次于宮頸癌和子宮體癌,其死亡率居婦科腫瘤死亡率的第一位[1]。

圖1 卵巢癌 [1]

1. 卵巢癌的組織學分類

根據細胞組成的差異,卵巢癌主要分為三種:上皮性腫瘤、間質瘤、生殖細胞腫瘤。

1.1 上皮性腫瘤

上皮性腫瘤來源于卵巢的生發上皮,它是卵巢癌的主要的形式,大約90%的卵巢癌是上皮性腫瘤。這些腫瘤既可能是良性的,也有可能是惡性的。

1.2 間質瘤

這種卵巢癌來源于卵巢的特異性性索間質,因此也被稱為性索間質瘤。大約7%的卵巢癌是間質性的。它包括顆粒細胞瘤、卵泡膜細胞瘤、纖維瘤、卵巢睪九母細胞瘤、兩性母細胞瘤等。一般情況下,卵泡膜細胞瘤和纖維瘤為良性腫瘤,其它為低度惡性腫瘤。

1.3 生殖細胞腫瘤

生殖細胞腫瘤來源于卵巢的生殖細胞。通常發生在年輕人身上。

此外還有轉移性腫瘤,它是指來源于原發在其它器官的惡性腫瘤,常見的包括消化道和婦科其它器官。卵巢癌中,90%~95%為卵巢原發性的癌,只有5%~10%的為其它部位原發的癌轉移到卵巢。

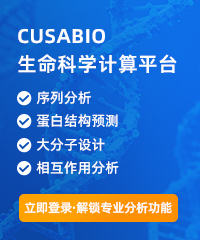

2. 卵巢癌的癥狀

卵巢癌早期階段幾乎沒有癥狀,即使有癥狀也不特異,因此早期診斷比較困難,就診時60%~70%已為晚期。這嚴重影響卵巢癌患者的生存。也因此卵巢癌又被稱為“沉默的殺手”。

卵巢癌早期階段的癥狀往往是模糊的,很容易被認為是其他原因造成的。所以如果出現了這些癥狀,你應該警惕是否和卵巢癌有關。

卵巢癌的早期癥狀包括腹脹,腹部和/或盆腔疼痛,疲勞和呼吸急促[2],下半身的疼痛,下腹疼痛,背部疼痛,消化不良或胃灼熱,吃東西時迅速感到飽,尿頻和尿急,性交痛,改變排便習慣,如便秘。隨著卵巢癌的進展,也會出現惡心、體重減輕和食欲不振等癥狀。若這些癥狀頻繁出現,則需要盡早就診。

圖2 卵巢癌的癥狀 [2]

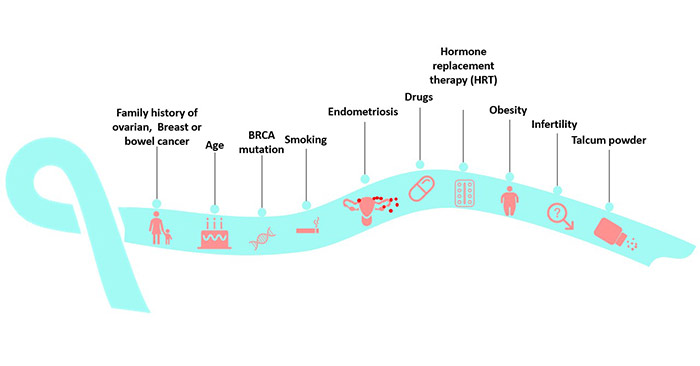

3. 卵巢癌的危險因素

目前還不清楚卵巢癌的病因。然而,遺傳因素、生育因素、環境因素和生活方式等因素都可能在其中發揮作用。

3.1 遺傳因素

在卵巢癌研究中,BRCA1和BRCA2突變是卵巢癌最重要的已知遺傳風險因素,高達17%的患者存在這兩種突變[3]。普通婦女患卵巢癌的風險僅為l%左右,而BRCA1和BRCA2胚系突變攜帶者發生卵巢癌的風險分別達54%和23%,是卵巢癌的高危人群。除了BRCA1和BRCA2,很多基因都會增加患卵巢癌的風險。如RAD51C,RAD51D,BRIP1,BARD1和PALB2 [4] [5]。此外,CHEK2,MRE11A,RAD50,ATM和TP53,也可能增加患卵巢癌的風險。

3.2 家族病史

與其他女性相比,有卵巢癌、乳腺癌、子宮內膜癌、結直腸癌家族史者,卵巢癌的發病率明顯升高。針對這些人群,可以通過基因篩查確定某人是否攜帶與風險增加相關的基因。

3.3 乳腺癌

被診斷患有乳腺癌的女性患卵巢癌的風險更高。

3.4 生殖因素

未產也是卵巢癌的危險因素。在26歲之前生孩子會降低患卵巢癌的風險,母乳喂養也是如此。與未生育的婦女相比,生育過的婦女患所有亞型卵巢癌的風險都有所降低,其中以透明細胞癌的風險降低最為顯著。

而多次妊娠哺乳和口服避孕藥可能會降低患卵巢癌的風險。口服避孕藥5~9年的婦女中,患病風險降低了約35%。口服避孕藥已被證明可以降低生殖系BRCA1突變個體和那些沒有遺傳傾向的人患卵巢癌的風險[6]。

3.4.1 生育治療

有不孕病史的人患卵巢癌的風險更高,不孕治療也可能提高卵巢癌的患病風險。

3.4.2 持續排卵

持續排卵使卵巢表面上皮不斷損傷與修復,可能導致卵巢癌的發生。女性一生中排卵的總次數與患卵巢癌的風險之間存在關聯。應用促排卵藥物可增加發生卵巢腫瘤的危險性。

3.5 手術

一些研究表明輸卵管結扎手術可以顯著降低高達70%的卵巢癌風險。

3.6 激素替代療法

激素替代療法會增加絕經后婦女患卵巢癌的風險[7]。HRT持續的時間越長,風險就越大,一旦停止治療,風險就會恢復正常。

3.7 子宮內膜異位

子宮內膜異位癥是一種與子宮內膜組織相似的組織生長在子宮外的疾病,患有子宮內膜異位癥的女性患卵巢癌的風險比其他女性高30%。

3.8 年齡

雖然卵巢癌在女性生命的任何階段都有可能發生,但是大多數卵巢癌發生在65歲以上的女性身上,在大約90%的病例中,卵巢癌發生在40歲以后,而大多數病例發生在60歲以后。

3.9 肥胖

肥胖或超重的人患癌癥的風險更高。研究表明肥胖也是絕經后卵巢癌發生的一個可能的危險因素[8]。

3.10 環境及其他因素

流行病學數據表明,工業的各種物理或化學產物可能與卵巢癌的發病相關。此外,有研究針對飲食因素與普通人群患卵巢癌風險之間的關系進行了調查,卵巢癌的發病是否與飲食習慣或成分(膽固醇含量高)相關,目前還無定論。其他可能影響卵巢癌風險的生活方式因素包括滑石粉的使用、非甾體抗炎藥和吸煙等。

圖3 卵巢癌的危險因素 [2]

4. 卵巢癌的診斷

卵巢癌早期典型癥狀不明顯,并且目前還缺乏適當的篩查手段,這導致它具有高致死率的特點,也使得它成為女性生殖系統中第三大惡性腫瘤。尋找早期診斷的有效方法和提高診斷的特異性是診斷研究中的重點所在。

以下測試用于診斷卵巢癌:

血液測試:腫瘤標志物CA125、人附睪蛋白4(HE4)是卵巢上皮癌中應用價值最高的腫瘤標志物。但CA125水平在一些非卵巢癌疾病中,如乳腺癌、肺癌和子宮內膜癌及部分卵巢良性腫瘤中也會出現增高[9]。這表明血清CA125測定用于卵巢癌診斷的敏感度、特異度并不佳,假陽性率較高。因此CA125的單一檢測對卵巢癌的診斷,可能存在特異性不足的問題。而應用人附睪分泌蛋白4和CA125聯合診斷可以為卵巢癌提供更高的診斷率。HE4是一種在卵巢上皮性癌中表達的糖蛋白,在很多婦科良性疾病中不上升,對卵巢癌的診斷具有特異性。Ferraro等[10]研究發現,人附睪分泌蛋白4比CA125更具有優越性。

除了這兩種腫瘤標志物,還有以下幾種標志物:

癌胚抗原(carcinoembryonic antigen, CEA);

甲胎蛋白(alpha fetoprotein, AFP);

癌抗原199(carbohydrate antigen 199, CA199)。

許多新的腫瘤標志物還處于研究中,比如血清巨噬細胞集落刺激因子(M-CSF)和溶血磷脂酸(LPA)。LPA在手術病理分期Ⅰ、Ⅲ-Ⅳ期卵巢癌患者血清中的陽性率分別為90%和100%,而相應的血清CA125陽性率僅為22%和60%[11]。

超聲波:超聲檢查是卵巢癌篩查的首選檢查方法,可明確卵巢有無占位性病變,判斷腫瘤的良惡性。目前廣泛運用的是經陰超聲、經腹超聲及彩色多普勒血流顯像。

腹腔鏡檢查:腹腔鏡(一種末端裝有攝像機的細觀察管)通過下腹部的一個小切口插入病人體內。

結腸鏡檢查:如果病人有直腸出血或便秘的癥狀,醫生可能會要求結腸鏡檢查大腸(結腸)。

CT掃描:CT掃描被應用于發現卵巢病變,可以預測疾病的分期,該項檢查能清楚地顯示腫瘤的位置、大小及與鄰近器官、組織的關系,檢測有無腫大淋巴結,有無腹腔積液等,還被應用于腫瘤手術定位、定性以及分期。

核磁共振成像:MRI通過其高空間分辨率和組織的對比以及多參數多方位成像,提供了精細盆腔的解剖,在卵巢疾病的檢測中起著重要的作用。

基因組學和蛋白質組學檢測技術:目前這些技術多處于實驗室研究階段。

此外,醫生還會進行陰道檢查,確認子宮或卵巢是否有明顯異常。病人的病史和家族史的詢問也是很有必要的。

對于確認為卵巢癌的患者,醫生還需要進一步確定其分期和分級。癌癥的分期(stage)是指癌細胞的擴散程度,而分級(grade)則是指癌細胞在顯微鏡下的樣子,確認它們是否是惡性的。

5. 卵巢癌的治療

卵巢癌的治療方法包括手術、化療、手術與化療的結合,有時還包括放療。使用哪種治療方式需根據卵巢癌的類型、分期和分級,以及患者的總體健康狀況來決定。細胞減少手術(cytoreductive surgery)和鉑基化療(platinum-based chemotherapy)是治療卵巢癌的金標準。

5.1 手術

卵巢癌手術包括全子宮切除術,雙側卵巢輸卵管切除術,減瘤術,網膜切除術[12]。如果患者想要保住自己的生育功能,可以為患者采取患側附件切除手術來保證患者其附件具有正常的功能,但是這也為腫瘤的進一步惡化提供了更多的機會和風險。

5.2 化療

除了手術之外,化療也是治療卵巢癌的一個重要的手段。化療是使用化學物質(藥物)來破壞癌細胞。卵巢癌和大多數其他癌癥的化療,都是針對手術無法切除的癌細胞。目前,紫杉醇聯合鉑類藥物仍然是卵巢癌的一線化療藥物。化療主要包括一線化療、腹腔化療、新輔助化療、鞏固化療、復發化療等等。

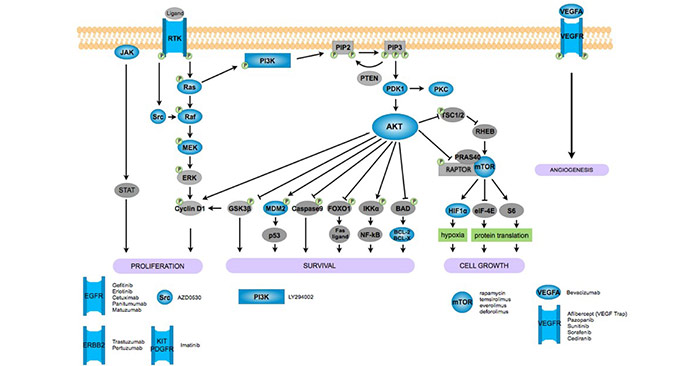

5.3 靶向治療

靶向治療是基于腫瘤組織特征有別于正常組織所給予的針對性治療。與傳統化療相比,靶向治療的優勢在于限制了對正常細胞的損傷,因此減少了副作用。

5.3.1 卵巢癌靶向藥物

PARP抑制劑:奧拉帕尼是評價最為廣泛的PARP抑制劑。奧拉帕尼作為一種PARP抑制劑,在一期臨床試驗以及隨機試驗中與脂質體阿霉素相比較取得了較好的腫瘤抑制作用[13]。大量臨床實驗數據證實其耐受性良好,可顯著延長卵巢癌患者無進展生存期[14]。維利帕尼、尼拉帕尼、Talazoparib等PARP抑制劑可延長卵巢癌患者的無進展生存期[15]。

血管生成抑制劑:腫瘤需要血管來滿足生長和轉移的需求,血管生成抑制劑能控制腫瘤生長。貝伐單抗,一種單克隆抗VEGF抗體,它主要通過抑制VEGF與其受體VEGFR1、VEGFR2結合,降低VEGF誘導的血管通透性異常,抑制了腫瘤的血管生成,減緩腫瘤生長和轉移。

PI3K/AKT/mTOR信號通路抑制劑:PI3K/AKT/mTOR信號通路抑制劑可分為PI3K抑制劑、mTOR抑制劑、mTOR/PI3K抑制劑和AKT抑制劑。

圖4 卵巢癌的信號通路和新的治療靶點[16]

在卵巢癌靶向治療中,抗體藥物偶聯物(antibody drug conjugates,ADCs)的使用大大提高了偶聯藥物的特異性。

3C12‐DOX偶聯物在體內外均具有明顯的抑制腫瘤的作用,而且安全性優于單用化療藥物(DOX)[17]。該偶聯物是以Sp17單克隆抗體3C12為靶向載體,與阿霉素(doxorubicin,DOX)偶聯形成的,可特異性結合卵巢癌組織中的Sp17。

EpCAM單克隆抗體MOC31與假單胞菌外毒素A(pseudomonas exotoxin A,PE)偶聯形成的免疫毒素MOC31PE能抑制卵巢癌細胞蛋白合成,減弱細胞活力,減少癌細胞轉移。

隨著對卵巢癌研究的深入,未來將會有更多卵巢癌的藥物的問世。

References

[1] Gubbels J A, Claussen N, Kapur A K, et al. The detection, treatment, and biology of epithelial ovarian cancer [J]. Journal of Ovarian Research, 2010, 3(1): 8.

[2] Goff B A, Mandel L, Muntz H G, et al. Ovarian carcinoma diagnosis [J]. Cancer, 2015, 89(10): 2068-2075.

[3] Zhang S, Royer R, Li S, et al. Frequencies of BRCA1 and BRCA2 mutations among 1,342 unselected patients with invasive ovarian cancer [J]. Gynecologic Oncology, 2011, 121(2): 353-357.

[4] Pennington K P, Swisher E M. Hereditary ovarian cancer: Beyond the usual suspects [J]. Gynecologic Oncology, 2012, 124(2): 347-353.

[5] Norquist B M, Harrell M I, Brady M F, et al. Inherited Mutations in Women With Ovarian Carcinoma [J]. Jama Oncol, 2015, 2(4): 482-490.

[6] Moorman P G, Havrilesky L J, Gierisch J M, et al. Oral Contraceptives and Risk of Ovarian Cancer and Breast Cancer Among High-Risk Women: A Systematic Review and Meta-Analysis [J]. Journal of Clinical Oncology, 2013, 31(33): 4188-4198.

[7] Ellen Lokkegaard, Susanne KrugerKjaer. Hormone therapy and ovarian cancer [J]. Lancet, 2015, 386(9998): 298.

[8] Keum N N, Greenwood D C, Lee D H, et al. Adult Weight Gain and Adiposity-Related Cancers: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Observational Studies [J]. JNCI Journal of the National Cancer Institute, 2015, 107(3).

[9] Moss E L, Hollingworth J, Reynolds T M. The role of CA125 in clinical practice [J]. Journal of Clinical Pathology, 2005, 58(3): 308-312.

[10] Ferraro S, Braga F, Lanzoni M, et al. Serum human epididymis protein 4 vs carbohydrate antigen 125 for ovarian cancer diagnosis: a systematic review [J]. Journal of Clinical Pathology, 2013, 66(4): 273-281.

[11] Jacobs I. Discussion: Ovarian Cancer Screening [J]. Gynecologic Oncology, 2003, 88(1-supp-S): 0-0.

[12] King M C. Breast and Ovarian Cancer Risks Due to Inherited Mutations in BRCA1 and BRCA2 [J]. Science, 2003, 302(5645): 643-646.

[13] Kaye S B, Lubinski J, Matulonis U, et al. Phase II, open-label, randomized, multicenter study comparing the efficacy and safety of olaparib, a poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor, and pegylated liposomal doxorubicin in patients with BRCA1 or BRCA2 mutations and recurrent ovarian cancer [J]. Journal of Clinical Oncology, 2012, 30(4): 372-379.

[14] Ledermann J A, El-Khouly F. PARP inhibitors in ovarian cancer: Clinical evidence for informed treatment decisions [J]. British Journal of Cancer, 2015, 113: S10-S16.

[15] Jones P, Wilcoxen K, Rowley M, et al. Niraparib: A Poly (ADP-ribose) Polymerase (PARP) Inhibitor for the Treatment of Tumors with Defective Homologous Recombination [J]. Journal of Medicinal Chemistry, 2015, 58(8): 3302-3314.

[16] Gianpiero D L, Croce C M. The Role of microRNAs in the Tumorigenesis of Ovarian Cancer [J]. Frontiers in Oncology, 2013, 3.

[17] Song J X, Li F Q, Cao W L, et al. Anti-Sp17 monoclonal antibody-doxorubicin conjugates as molecularly targeted chemotherapy for ovarian carcinoma [J]. Targeted Oncology, 2013, 9(3): 263-272.